雨の予感とカポーティ

雨の予感とカポーティ

今年の梅雨は、降ったり降らなかったり、ずいぶん気まぐれですね。

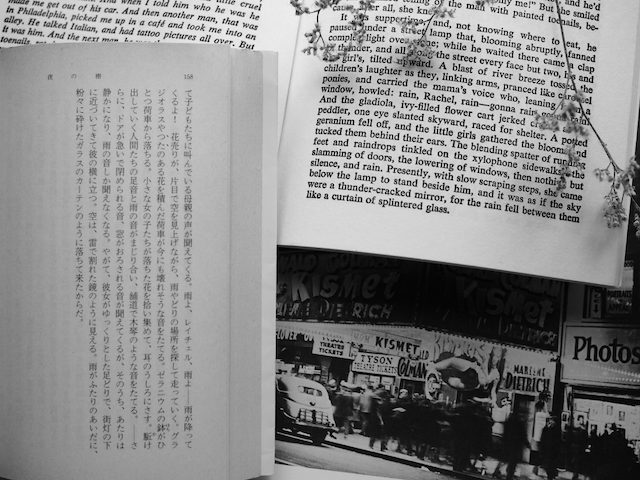

空を覆う重い雲を眺めていたら、トルーマン・カポーティの短編小説「無頭の鷹」を読み返したくなりました。

まだ二十代前半だったカポーティが人間心理の危うさを鋭利な筆致で描いたこの作品は、短編集『夜の樹』に収録されています。

舞台は1940年代のニューヨーク。

今にも雨が降り出しそうな、蒸し暑い七月の夕刻、主人公のヴィンセントが勤め先の画廊を出るところから物語が始まります。

彼の視線は緑色の透明なレインコートを着た若い娘をとらえ、二人はつかず離れずの距離を保ちながら、喧噪であふれる街を進んでいきます。

行き交う人々の声や高架鉄道の轟音、アンティークショップのウィンドウ、車のクラクション、バーから聞こえる流行歌。

それらを通り抜ける二人の足取りは、謎に満ちています。

彼が彼女を追っているのか、彼女が彼の跡をつけているのか?

読者の疑問が膨らんだところで、場面はヴィンセントが彼女と初めて出会った日へとフラッシュバックします。

冬のある日、風変りな若い女性がヴィンセントの画廊を訪れ、自分が描いた絵を買ってほしいと言います。

その絵は技術的には粗削りなものでしたが、彼に強い衝撃を与えました。

それまで他人には説明できないと思っていた、自分だけの特別な何かが描かれていると感じたからです。

一度も詩を書いたことがない詩人。

絵を描いたことのない画家。

生まれつき、自分の手か他人の手で殺される運命にある男。

方向を持たない、「頭のない」人間。

そんな自分のことを知っている彼女は何者なのだろう?

まもなく二人は一緒に暮らし始めますが、それも長くは続きません。

別れた後、ヴィンセントは絶えず彼女の影につきまとわれ、憔悴していきます。

回想シーンから七月の夕方へと場面は戻り、突然降り出した雨の中、街灯の下で立ち尽くす二人の姿で物語は終わります。

彼女につきまとわれているのが現実なのか、ヴィンセントの妄想なのか、はっきりとは分かりません。

ただひとつ言えるのは、彼女の絵と彼女自身が、ヴィンセントが心の奥に抱え込んでいた「影」の部分を浮き彫りにする存在だったということです。

誰でも、深層心理の中に「影」を抑え込んで社会生活を送っているのだと思います。

仮面をまとった社会生活から一歩引いて、「影」を直視することで、自分が本当にやりたかったことや、自分の真の力が見えてくることもあるでしょう。

けれども、それは傷みを伴い、場合によっては狂気に陥る危険性をも孕んでいます。

雨が降り出す寸前、雨宿りに急ぐ花売りが落としたゼラニウムの花を、近所の少女たちが無邪気に拾い集め、耳の後ろに飾ります。

イノセントな少女たちと、雨に打たれて立ち尽くすヴィンセント。

同じ雨の下、その二つの世界はとてつもなく遠く、なおかつ紙一重の距離で隣り合っているのです。

今読むと、主人公のヴィンセントには、「自分の欠点や影の部分を認めて、受け入れても良いんだよ」と言ってあげたくなります。

自分を「一度も詩を書いたことがない詩人」だと思うなら、今から書けば良いだけのこと。

たとえ下手な詩しか書けなかったとしても、何も書かずに自分を責め続けるよりはずっと良い。

自分自身を許して受け入れない限り、自分の「影」を想起させる他人を愛せるはずもないのだから。

村上春樹は、高校時代にこの「無頭の鷲」を原文で読み、「こんな上手な文章はどう転んでも書けないよ」と深いため息をついたとか。

まさに文壇の「恐るべき子ども(アンファン・テリブル)」の名にふさわしいカポーティ、街の情景から妄想の世界まで、恐ろしいほど才気ばしった描写で満ちています。

雨の降りそうな休日にでも、手に取ってみてはいかがでしょうか。

できることなら、花を愛でるイノセンスと、自分の影と向き合う勇気の両方をたずさえて。

Storyの最新記事

-

CATEGORY : StoryUPDATE : 2024/02/03

-

CATEGORY : 母の日UPDATE : 2021/05/07

-

CATEGORY : StoryUPDATE : 2020/12/12

-

CATEGORY : StoryUPDATE : 2020/11/15